“我是黄土地的儿子”

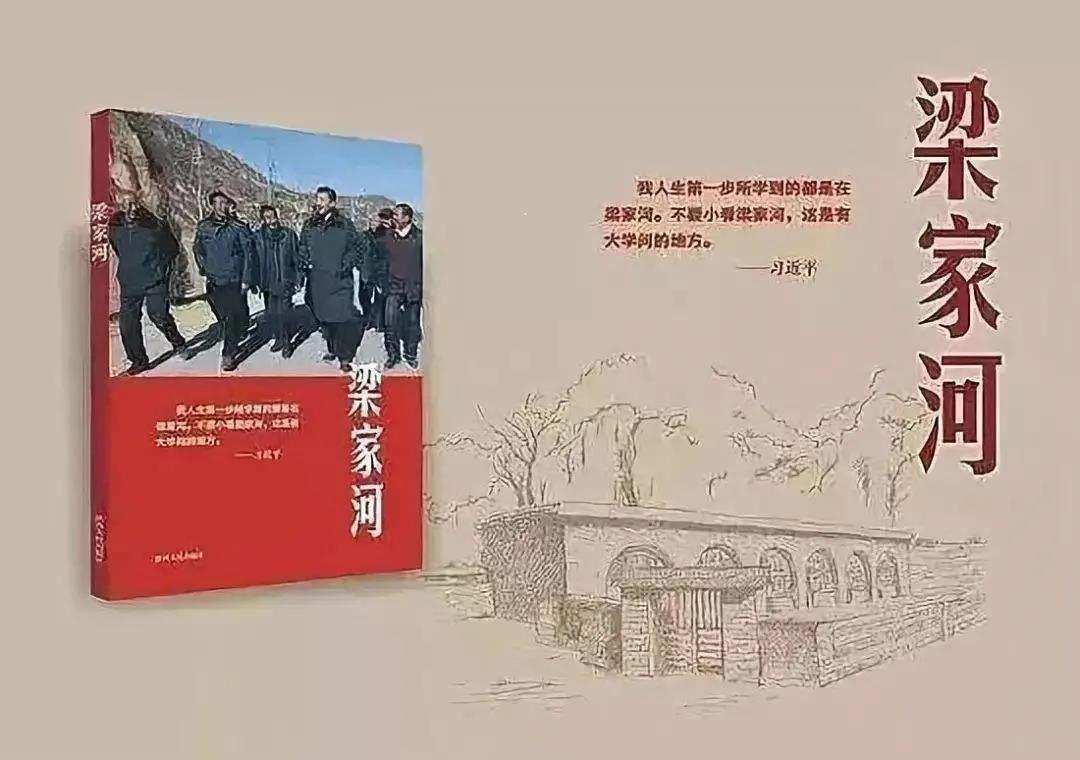

“我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河,这是有大学问的地方。”这是《梁家河》封页上的一段文字,是习近平对《梁家河》的赠言,也是他对梁家河那份深沉的眷恋。

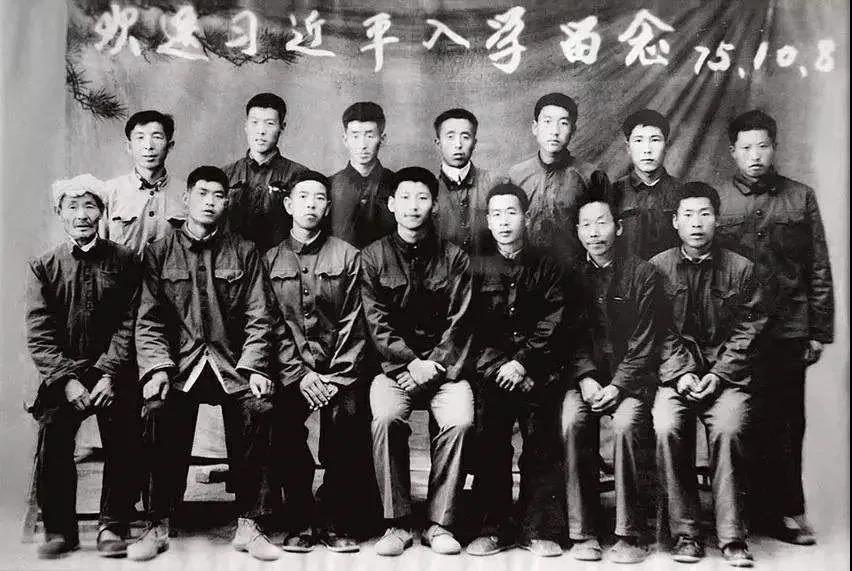

他是黄土地的儿子,这一点都不假。从1969年1月至1975年10月,从15岁的少年蜕变成颇有棱角,体态健硕的22岁的青年。习近平住过土黄松散的窑洞,睡过挤满跳蚤的土炕;吃过用残次枣磨成的粗糙的“团子”,也干过最苦的打坝,修梯田的活儿。

但是,在这七年的知青岁月里,习近平并未觉得自己是在吃苦,他说这是一种“享受”,一种难得而又宝贵的“享受”。他用亲身的经历,告诉了新一代的我们什么是磨练,什么是修身,什么是真正的走近百姓。

“这些事还保留着当时的温度”

2015年2月13日,正值农历的腊月二十五。这天上午,悬挂在梁家河村上空中的太阳,比前些日子似乎更加耀眼,就像这村儿里人的衣箱子,一年比一年厚实。“习近平回来啦!”不知是谁的一声惊呼,引来了村口的簇拥不断。是呀,是习近平回来了,是他们的老朋友,是他们的亲人回来了。与上次回乡时不同的是,他带上了他的“婆姨”,兑现了自己对张青远的承诺。

习近平与曾经的小伙伴们挨个握手,一边叫着他们的小名,一边向彭丽媛介绍他们。说起老朋友们的变化,说起一线三孔的窑洞,说起曾经让知青们馋涎欲滴的“黄元帅”和怎么吃都吃不够的酸菜,习近平都好像有说不尽道不完的话,他拉着彭丽媛,每经过一片熟悉的土壤,都要停下来细说一番。

看着知青院外的“沼气池”,习近平回想起和村里的乡亲们,共同修建这口“陕西省第一口沼气池”的往事。眼前挂有“自力更生,艰苦奋斗”八个大字的宣传画,依然醒立在目。“这幅画也四十年了啊!”。地处木瓜山的“知青淤地坝”,是一块夹在山沟里的平地,也是当年习近平带领社员打坝淤出的一片良田。看到这片熟悉的土地,习近平与当年一起打坝的小伙伴“迎儿”,共同回忆起那时打坝时的劳动场景。一边回忆一边背诵当时写的“战斗口号”。“决战1974年,干部带头抓路线,群众都是英雄汉……打坝都是英雄汉!”“四十年啦!你还记得呢!”迎儿对着习近平惊叹道。

在欢声笑语中,也不免留下丝缕的感慨。几道感慨并不是因为往事的苦难和今夕的对比,而是照片里、记忆里、还有言语中不曾遗漏的,那些往事中已然作古的几位朋友。在习近平的眼里,他们都不是普通的村民,他们是他成长路上的携行者。在村史馆的墙上,曾经镜头定格下的他们,在习近平的眼中,仍然是一份不老的情谊,因为那些事,还保留着当时的温度。

“能吃苦,干实事,好读书的好后生”

在梁家河乡村们的眼中,习近平是一位“能吃苦,干实事,好读书的好后生”。在七年的知青岁月里,他不遗余力的,在这片不是家乡胜似家乡的土地上挥洒汗水、开拓家园。

不需要用文字一一罗列出他吃过的苦、他干过的实事,也不需要透过村里的乡亲们,了解他那段插队岁月,因为在我看来,梁家河的日益变化就是最好的印证,并用自己的亲身经历,激励着我们这一代青年去练就过硬的本领。

每每访问他国时,他总是会将“梁家河”挂在嘴边,告诉他国的领导人,正是梁家河这个小地方让他知道,身为党员,为人民奉献便是自己的信念;告诉他们通过梁家河这个小小的缩影就能看到中国社会的发展与进步。

对于新一代的青年来说,我们也需要有筑梦的地方,也需要肩负起创造美好未来的使命。我们不再像先辈们一样需要下乡插队,也不再需要像习近平总书记那样睡在跳蚤乱窜的炕上。因为有曾经的先辈们不懈的努力,所以这些艰难的生活我们已然不再会有,但是让这个时代变得更好却是我们必须要承担的,必须要走的路。

只有真正的放下身段,用心去亲近中国的每一隅,才能拥有洞察的本领,才能修身,才能积累经验,而作为青年党员,更要时时刻刻抱着为民造福的初心,在为民服务的道路上愈行愈远。

如今,很多叔叔阿姨、爷爷奶奶说我们是“娇滴滴”的一代,担心将国家交付于我们,不能得到很好的发展。

但是就拿此次奋战疫情前线的那些“白衣战士”来说,他们当中有着许许多多的90后、00后的青年,他们不畏惧生死、不畏惧艰辛,一直与病魔作着斗争。

我们也正在用实际行动告诉这个时代,我们一定能担负起国家变得强大、变得繁荣的使命。因为我们会向习近平总书记那般,做“能吃苦,干实事,好读书的好后生”。